今回個人でやっていた事業を法人化したのですが、初めての会社設立で迷ったことや考えたことがたくさんありました。

会社(法人)設立から社会保険の新規加入までに必要なこと、決めるべきことをメモとして残しておきます。

ちなみに、これから法人設立をする方、設立したばかりという段階の方は「バーチャルオフィスのレゾナンス![]() 」を利用すれば法人化に必要なサービスがすべて揃うのでチェックしておくと良いです(コストも抑えられる)。

」を利用すれば法人化に必要なサービスがすべて揃うのでチェックしておくと良いです(コストも抑えられる)。

- 一等地のバーチャルオフィスが利用できる

- 法人登記が月額990円~できる

- スタッフ常駐なので郵便物も来店受取OK

- 届いた郵便物は無料で写真通知。急ぎの郵便物は即日発送

- 届いた郵便物・電話代行の応対内容は即座に会員サイトで閲覧可能

- 貸し会議室も完備(全店利用可能)

- 会員が使えるコワーキングスペース

- 法人口座開設を希望なら4つの銀行を紹介

- スマホde会社設立を使って収入印紙代を0円

- 起業時のホームページ作成(格安HP制作)

- ビジネスに必須な転送電話・電話代行など豊富なオプション

- 32種類以上のお客様お役立ちサービス

通常オフィスを借りる場合、賃貸料金保証金など高額な費用がかかりますが、バーチャルオフィスの場合は全てにかかるコストを抑える事ができます。

会社設立に必要なもの

会社設立には以下のものが必要です。早めに準備しておくとスムーズです。

1.会社の住所

法人登記には住所が必要です。私は自宅を事務所にしましたが、当然会社名で検索されると自宅の住所がバレてしまいます。

プライバシーを守りたい場合は「「バーチャルオフィス![]() 」」を検討するのも良い選択肢です(コストも抑えることができる)。

」」を検討するのも良い選択肢です(コストも抑えることができる)。

バーチャルオフィスとは?

自宅住所を公開せず、登記用の住所を貸し出すサービス。起業初期に便利です。

通常オフィスを借りる場合、賃貸料金保証金など高額な費用がかかりますが、バーチャルオフィスの場合は全てにかかるコストを抑える事ができます。

有名な所で言えば、一等地のバーチャルオフィス「レゾナンス![]() 」もしくは、コスパ良しのバーチャルオフィス「GMOオフィスサポート

」もしくは、コスパ良しのバーチャルオフィス「GMOオフィスサポート![]() 」などが人気。

」などが人気。

■レゾナンス

⇒レゾナンス![]()

■GMOオフィスサポート

⇒GMOオフィスサポート![]()

2.会社の印鑑や銀行印

法人設立にあたり必要になるのが会社の印鑑です。

色々ネットで検索してみたのですが、会社で使う印鑑って大体4種類くらい紹介されている場合が多いですね。

- 代表者印(会社実印):これは設立時に必須

- 会社の銀行印:法人の銀行口座で使う(必須ではないけどあったほうがベター)

- 角印:請求書とか発注書・社内文書など日常使う(必須ではない)

- ゴム印:住所とか電話・代表名とか書いてる(必須ではない)

上記の4つ紹介されているサイト多くて必要最低限3つセットで販売されている物も多かったです。

例えば人気の「ハンコプレミアム![]() 」の法人用の印鑑3本セットみたいなやつですね。

」の法人用の印鑑3本セットみたいなやつですね。

■ハンコプレミアム

⇒法人用の印鑑3本セット![]()

実は代表者印と法人銀行印は同じ印鑑を併用することも可能なのですが、「代表者印と銀行印を別々に作った方がリスク分散できる!」というのが一般的なので銀行用の印鑑は別にあったほうが良いですね。

という訳で代表者印と銀行印は一緒に作っても良いと思います(私も作りました)。

書体自体も色々あります。

外枠には「会社名」または「屋号」、内枠には「役職名」が入ります。

(役職名は各種ご指定いただけます。)

株式会社、有限会社の内枠の多くは、「代表取締役印」または「取締役印」

代表者印(会社実印)

代表者印(会社実印)を作成するに当って決めておくべき事が3つ(会社名は決まっている事が前提で)。

- サイズ

- 書体:

- 素材

サイズ

- 代表者印 16.5~21.0mm(18.0mmが一般的)

- 銀行印 16.5~21.0mm(16.5mmが一般的)

代表者印のサイズは18.0が一般的という事で18.0mmにしました。

銀行印も作るなら一回り小さい16.5mmくらいで作成するのが一般的。

書体

書体は「複雑な形状で偽造されにくい書体」がおすすめされます。

- 篆書体(てんしょたい)

- 太枠篆書

- 吉相体(きっそうたい)

- 古印体(こいんたい)

などがあります。人気なのが「篆書体(てんしょたい)」とか「吉相体(きっそうたい)」ということです。

私の場合は「篆書体(てんしょたい)」を選びました。

素材

素材によって値段はピンキリです。

私は黒水牛を選びました。

という事で代表者印(会社実印)について再度書き出してみます。

- サイズ:18.0mm

- 書体:篆書体(てんしょたい)

- 素材:黒水牛

ちょっと悩みましたが、結局代表者印とは別に会社の銀行印も一緒に注文しました。

先程書いたように会社の印鑑に関しては「代表者印が18.0mm」で「銀行印は16.5mm」が一般的という事でそのサイズにしました。

印鑑を通販で購入した事がなかったのですが、午前中に注文して翌日には届く、しかも店頭より安いというね。

会社の代表者印を作成している段階ではまだ会社は設立できていないのですが、この印鑑代などは後から会社の経費として計上するので領収書などは大事に取っておきます。

定款の作成について

会社設立でまず必要になるのが「定款」です。私自身もよく分かっていなかったんですが、会社の憲法というかルールみたいなもんです。

定款は自分で作成する事も可能で、雛形とかダウンロードできたりしますが、全くの素人だったため、司法書士さんに定款を含む会社設立お願いしました。

地域とか司法書士さんによって手数料が違うと思いますが、会社設立をお願いした料金は8万円でした。高いのか?安いのか?それすら分かりませんでしたが、私はほとんど何もする事なく、会社が出来てしまいました。

ちなみに会社設立で私がやった事一覧が以下です。

- 定款に必要な会社名とか目的とか考えた

- 会社の印鑑作って出来上がった書類に印鑑押した

- 資本金を入れた通帳を持って行きコピーしてもらった

- 会社設立後に司法書士さんに料金払った

ほとんどなにもしてない(笑)

定款作る前に決めておくこと

定款は司法書士さんにお願いしたのですが、自分で考えなければならない事があります。

- 会社の名前(前株なのか後株なのか)

- 事業の目的(できるだけたくさん書く)

- 発行可能な株式の総数

- 株式の割当てと出資金

会社名

会社名はかなり悩みました。名前に意味を持たそうと考えると難しいので、適当に好きな名前をつけて後から意味を後付けするとスムーズに決まりました。

また、会社のネット銀行の口座作る時にホームページもあった方がいいので、ドメインの空きがある名前にしてドメイン一緒に取得しました。

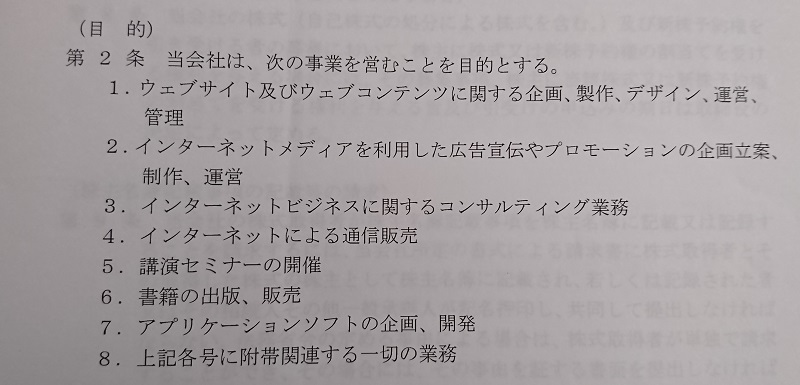

事業の目的

目的は大事。どのような商売をする会社なのか?って部分を全て書いておく必要があります。というのも、あとから事業を追加し定款の目的を変更するような場合には追加料金がかかります。

今後取り組むかも?というような事業があればそれも最初の時点で書き出しておくのが良いです。

ちなみに私のはこんな感じになってます。

発行可能な株式の総数

ここは適当にきめました。とりあえず1,000株発行という事にして1株1万円にしました。1株の金額については自由に設定することができます。

株式の割当と出資金

会社の重要事項については、株主総会で議決をするという事になります。このときの議決では、過半数もしくは3分の2以上の同意が必要となりますので、複数人で会社設立するって場合はこの事も踏まえて株式の割当を決めると良いです。

私の場合は出資金というか資本金を100万円という事にしました。先程1株1万円という事にしたので、100株ですね。

夫婦2人で出資し、100万円を資本金にという場合には1株1万円にして夫が60株(60万)で妻が40株(40万)、合計で100株(100万)という感じで分かりやすいです。

とりあえず発行する株式の総数と1株いくら?それで自分が何株持つって事を決めておけばいいのかなと思います。

会社設立で必要になるもの

- 会社の代表者印

- 個人の実印と印鑑証明

- 通帳(出資金を振り込んでから)

定款作成の段階、つまり会社設立する前に「会社の代表者印」が必要になりますので、会社名が決まったら一応チェックしてもらいサッサと会社の印鑑を作りました。

通帳は会社の口座は設立前に作る事はできませんので、個人の通帳に資本金(出資金)を入金してそれを確認できるようにコピーしてもらいました。

また、「就任承諾書」という書類があり、本人の実印と印鑑証明が必要でした。個人の実印もってない方や実印として登録してない方は先に用意しておいた方がいいです。

後は会社設立の登記ができるのを待つだけでした。

「会社できたよー!」とか連絡ないですからね、実感もなかったです(笑)

会社設立後に取得しておく書類など

法人の銀行口座開設とか社会保険の手続きなど今後かならず必要になるのが「履歴事項全部証明書」とか「会社の印鑑証明」です。印鑑証明は法人の印鑑カードももらえます。印鑑証明にはこのカードが必要になるみたい。

口座開設する際に銀行によっては法人番号(法人番号指定通知書で送られくる)などが必要になる場合もありました。

まず、「履歴事項全部証明書」や「会社の印鑑証明」ですが、会社設立と同時に取得する事はできません。設立後に少し時間がかかるみたいで実際に「履歴事項全部証明書」や「会社の印鑑証明」を取得できたのは会社設立の8日後でした。これは時期とか地域によって若干違うと思います。

司法書士さんなどにお任せしていたので、最初の「履歴事項全部証明書」とか「会社の印鑑証明」は3通ずつ取得してもらいました。

それから「法人番号指定通知書」は9日後に郵送されてきました。13桁の法人番号が書かれてます。似たようなものに「会社法人等番号」があります。

- 7月3日:会社設立

- 7月11日:履歴事項全部証明書・印鑑証明取得(法務局)

- 7月12日:法人番号指定通知書が届いた

「会社法人等番号」は「法人番号」の頭一桁を省いた12桁の番号、同じ意味ですが、法人番号は会社法人等番号の頭の前にもう一桁くっ付けた13桁の番号。

ネット銀行の口座開設申し込みでこの法人番号を入力する欄がある場合がありますので、「法人番号指定通知書」が届いてから申し込みした方が良いかもしれません。

会社設立後に必要だった届け出など

ここからは会社設立後に提出が必要だった種類ですが、この辺はすべて税理士さんがやってくれました。私は何もしてません(印鑑は押したかな)。

- 法人設立届出書(国・都道府県・市区町村の3つ)

- 青色申告の承認申請書

- 減価償却資産の償却方法の届出書

- 給与支払事務所等の開設届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

あと、今まで個人事業主としてやっていたので、「個人事業の廃業届け出」と「個人事業の青色申告の取りやめ届出書」、それから個人事業主の時からやってる節税「小規模企業共済の通算の手続き(法人へ引き継ぎ)」なども税理士さんにお任せという感じでした。

会社設立が済んだら社会保険の手続きに行きました。

社会保険の新規加入は年金事務所での手続き

個人事業主の時に国民健康保険と国民年金だったのが、法人成りするって事で社会保険への切り替えの手続きが必要との事。会社設立(法人成)をすると、社会保険への加入は強制となります。

健康保険、厚生年金とかに切り替え。役員以外の従業員さんを雇うなら雇用保険は労災保険などの手続き(ハローワーク)も必要になるようですが、私の場合は役員のみの会社なので従業員はいませんので、健康保険と厚生年金の手続きです。

健康保険・厚生年金保険への新規加入の手続きに必要なもの

- 新規適用届:事業所名称、所在地を登録する届

- 資格取得届:健康保険・厚生年金に加入する届。年金手帳を添付。

- 被扶養者異動届:扶養家族を登録する届

- 口座振替依頼書:保険料を口座振替するための届

- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

1番目から4番目の書類は年金事務所でもらえる必要書類です。自分で用意するのは5番目の履歴事項全部証明書と年金手帳。

それから4番目の口座振替依頼書は社会保険料を引き落とす予定の法人口座がある「銀行」で手続き後、印鑑を押してもらってから他の書類と一緒に提出しました。

社会保険への切り替えの手続きはいつやればいい?

検索してみると「社会保険加入義務の事実発生から5日以内」とどのサイトにも書かれています。

「社会保険加入義務の事実発生から5日以内」って会社設立から5日以内なんですかね?とりあえず早めに対応した方が良さそうな感じですね。

ただ、5日以内は無理。というのも手続きに必要な書類である法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が揃わないから。

私の場合も7月3日に会社設立(1日と2日は土日だったので)したのですが、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得できたのが7月の12日でした。すでに9日過ぎている状態でした。

手続き遅くなったので、年金事務所の方に聞いたら別に来月からでもOKですよって事だったので結局8月1日から社会保険加入となりました。

ただですね、必要な種類書いたり揃えたりするのに少し時間がかかるので、会社設立の前に年金事務所に行って必要書類もらっておいた方がいいです。年金事務所で書類と書き方のサンプルも一緒に貰えました。

※役員報酬を記入する欄があるので役員報酬は決めておく必要があります。

申請から保険証届くまでの期間

- 8月1日:健康保険・厚生年金の申請

- 8月17日:適用通知書が届く

- 8月22日:厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書が届く

- 8月23日:保険証が届く

という事で実際に申請したのが8月1日でしたが、保険証が届いたのが8月23日!結構時間かかった!!

実際の社会保険料が指定した口座から引き落とされるのが9月の終わりになる感じですね。

社会保険の切り替えで困った事

8月1日に書類を持って申請したわけですが、その数日後に実は風邪をひいてしまいまして、病院に行ったのですが、

「ちょっと待て、新しい保険証まだ来てない!以前の保険証は使えるの?」という問題が発生。

結局以前のやつ使ってしまったのですが、これ後から請求くるみたいで、本当は保険証なしでの金額(10割負担)で払っておいて、保険証届いてから病院で払い戻しってのが正解っぽいです。

以前の保険証を使ってしまうと「請求が来る」⇒「国保に7割分を返還」⇒「国保に返還した証明をもらう」⇒「健康保険組合に提出し7割の還付を受ける」というかなり面倒な手続きが発生するようです。しまった!!!

私の場合も保険証届いたのが23日だったので翌日には診察を受けた病院と薬局へ行き、「この前古い保険証つかっちゃいました!!」って説明して新しい保険証を提示。特に問題なく処理してもらえました。まだセーフだったようです。良かった(^^)

先程も書いたように結局新しい保険証きたの申請から23日後だったんですよ、3週間以上!その間病気したら10割負担!!!!家族の多い方は特にこまりますよね!

そうした負担を減らすために、健康保険の被保険者資格を有していることを証明する書類「健康保険被保険者資格証明書」を年金事務所で発行してもらえるようです。これを提示すれば保険証を提示したときと同じように一部負担で診てもらうことができます。

「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は証明日から20日間で、健康保険証が手に入ったら、資格証明書は返却する必要あり。

年金事務所そんな事何も教えてくれなかったよ?いつくらいに保険証届くとかも。

なのでこれから法人化するって方はこの辺も注意です。

新保険証が届いたらやること

これまで使っていた古い保険証は市役所へ返す必要があるって事で市役所で手続き。今回保険証が新しくなった家族全員分の新旧両方の保険証を持って市役所へ行きます。

それで手続きが終わったら国民健康保険料も計算してもらう必要があります。年度の途中で健康保険に変わったのでその分を再計算してもらうって事ですね。国民健康料の納付書は翌月に届くようです。

以上会社設立でやった事の備忘録でした。

コメント